.

O filósofo e crítico literário norte-americano Fredric Jameson afirmou certa vez que é “mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo”. No que diz respeito às citações, esta capta um aspecto importante dos nossos tempos, que é que parecemos incapazes de imaginar um mundo diferente do presente.

Os cientistas políticos descrevem a era em que vivemos como “pós-política”. Este conceito controverso refere-se a uma notável falta de alternativas políticas à escala global.

A maioria aponta para o colapso da União Soviética na década de 1990 como o início da era pós-política e uma nova ordem global marcada pelo que o antropólogo norte-americano David Harvey define como um “novo imperialismo”.

A teórica política belga Chantal Mouffe atribui o pós-político a uma “crise de representação” e ao desaparecimento da contestação. A política, diz ela, exige antagonismo: a dicotomia entre esquerda e direita, nós e eles. Sem contestação não há política.

A questão então é se é possível encontrar formas de ser um visionário no século XXI. A minha investigação sugere olhar para o filósofo alemão do século XX, Ernst Bloch, cujo trabalho de vida mostrou que o futuro reside naquilo que ainda está pendente do passado.

Nos seus Ensaios Literários, Bloch escreve sobre “despertar com um choque para todas as perturbações passadas deste tipo, todos os inícios abortados da nossa vida”. Seu argumento era que o futuro reside na retomada do que ficou inacabado no passado.

Uma filosofia de esperança

Nascido na Alemanha em 1885, Bloch escreveu um livro intitulado O Espírito da Utopia ainda jovem. Foi uma resposta ao Expressionismo na arte e inspirou uma geração de pensadores, incluindo o amigo e rival de Bloch, Georg Lukács.

Sendo marxista e judeu, Bloch escapou da Alemanha nazista em 1934. Estabeleceu-se nos EUA em 1939, onde trabalhou no que seria sua pesquisa mais importante: uma obra de três volumes intitulada O Princípio da Esperança.

Wikimedia Commons

Bloch retornou à Europa após a Segunda Guerra Mundial e tornou-se professor de filosofia na Universidade de Leipzig, na Alemanha Oriental, em 1948. Ele era uma mente independente e pouco ortodoxa e logo foi condenado ao ostracismo pelas autoridades.

Em 1961 mudou-se para a Universidade de Tübingen, onde lecionou filosofia. Suas últimas palestras foram coletadas no 13º volume de suas obras e parcialmente traduzidas para o inglês em 1970, sob o título A Philosophy of the Future.

O Princípio da Esperança de Bloch reescreve a história da humanidade de uma forma inesperada. Ele atravessa séculos de descobertas científicas, médicas e geográficas, crenças religiosas, movimentos sociais, inovações e filosofias. Ele não apenas conta aos seus leitores como as coisas eram. Em vez disso, ele destaca um facto simples: ao longo dos tempos, os seres humanos têm sido guiados por uma ideia de futuro. Eles lutaram, pesquisaram e inovaram porque lutavam por algo – por um mundo melhor.

Em muitos casos, este futuro previsto era nebuloso ou improvável. Muitas vezes isso simplesmente não aconteceu. Mas, ressalta Bloch, isso não significa que não pudesse.

Em suas palestras em Tübingen, em seu trabalho sobre a filosofia da Renascença, bem como no segundo volume de O Princípio da Esperança, ele observa como o romance utópico de Sir Francis Bacon de 1626, Nova Atlântida, contém “um inventário de descobertas que ainda não foram feito”. Estas coisas eram impossíveis na época de Bacon. Séculos mais tarde, porém, algumas dessas descobertas tornaram-se realidade.

Wikimedia Commons

Além das descobertas impossíveis, Bloch também tomou nota das revoluções derrotadas. As guerras camponesas alemãs de 1524-25 inspiraram-no a escrever um livro apaixonado sobre o seu líder, o pregador milenar Thomas Münzer.

A luta de Münzer pelos direitos dos pobres foi esmagada. No entanto, antecipou as revoluções que viriam. O legado de Münzer sobrevive assim como um projecto incompleto que pertence ao futuro precisamente porque as suas exigências permanecem relevantes. Em outras palavras, ainda pede para ser concluído.

O imperativo de sonhar

As décadas anteriores ao advento da era pós-política foram marcadas por lutas que, embora partidárias ou ideológicas, se baseavam na ideia de que as coisas poderiam ser diferentes. O autor paquistanês-britânico Tariq Ali descreve apropriadamente a década de 1960 como “anos de lutas de rua”. As pessoas protestaram. Mas também confiaram que um mundo melhor seria possível.

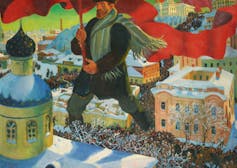

Da mesma forma, a descolonização foi orientada pelo que o historiador indiano Vijay Prashad descreve como a “afirmação vital de um futuro alternativo”. O mesmo acontece com o movimento pelos direitos civis nos EUA, a Revolução de Outubro na Rússia ou a campanha global contra o apartheid na África do Sul.

Estes movimentos dependiam de grandes palavras e grandes sonhos, possivelmente utópicos: comunismo, socialismo, liberdade, paz. Como disse o intelectual anticolonial Frantz Fanon, eles procuraram criar um novo ser humano.

Na era pós-política, pelo contrário, as pessoas poderão procurar resolver problemas urgentes específicos, desde os direitos dos trabalhadores e o patriarcado até ao racismo, à extinção de espécies, à guerra e ao genocídio. Mas como estas lutas não se enquadram numa ideia mais ampla e colectiva do futuro, as lutas que desencadeiam têm vida curta.

Nathan Dumlao/Unsplash

A grande lição de Bloch é recuperar um sentido de futuro que não está distante, mas um projeto de libertação humana e de igualdade a ser preparado e antecipado. Bloch era marxista. Assim, ele localizou esse futuro dentro da utopia do comunismo, uma sociedade onde ninguém seria explorado, onde não haveria classes sociais e as pessoas poderiam viver com dignidade.

Mas mesmo para aqueles que não acreditam que o comunismo seja a resposta, o trabalho de Bloch fornece uma chave na medida em que enfatiza a importância do sonho. Da imaginação. Como o próprio Marx disse na sua carta de 1843 a Arnold Ruge: “Ficará então claro que o mundo há muito que sonhou com algo de que necessita apenas de se tornar consciente para o possuir na realidade”.

A possibilidade do futuro reside, portanto, na redescoberta e recentragem da ideia de uma utopia concreta na vida quotidiana. Como Bloch afirmou no primeiro volume de O Princípio da Esperança, precisamos de um “carpe diem, mas genuíno num presente genuíno”.

.