.

Peter Schjeldahl, o eminente e amplamente lido crítico de arte de Nova York, morreu na sexta-feira em sua casa de campo na pequena cidade de Bovina, perto de Catskills, onde ele e sua esposa, o ex-ator Brooke Alderson, moravam. Ele tinha 80 anos.

Em meados da década de 1960, Schjeldahl (pronuncia-se SHELL-doll) começou a contribuir com críticas de galeria para o Village Voice, onde se juntaria à equipe em tempo integral na década seguinte. Desde então, mal houve um momento em que suas observações eloquentes e lapidares sobre a arte antiga e nova não pudessem ser lidas – além de The Voice, no New York Times, ArtNews, Art in America, 7 Days e outras revistas, além de diversas catálogos de galerias. Em 1998, ele começou um período de quase 24 anos como crítico de arte na New Yorker, onde, após o apogeu da Escola de Nova York nos anos 1950, Harold Rosenberg se pronunciou. Como Rosenberg, o grande defensor das pinturas de Willem de Kooning, Schjeldahl ficou igualmente fascinado com o imigrante holandês, valorizando uma simples abstração que o artista pincelou no papel de jornal. Ocupava um lugar de destaque no apartamento do escritor no East Village de Manhattan.

Conheci Schjeldahl no início de 1982. Ele me enviou uma carta de fã (lembra-se da carta?) no Los Angeles Herald Examiner, onde eu trabalhava, depois de defender uma polêmica capa de junho que ele escreveu para o Village Voice. Seu tema era a cena artística de Los Angeles recém-revivificada, que havia crescido como um foguete nos anos 60, tropeçou nos anos 70 e estava experimentando um verdadeiro boom. Seu artigo, uma revisão decididamente mista dos acontecimentos, estourou a bolha local de entusiasmo.

Os uivos de LA sobre falhas no time da casa provenientes da Outra Costa certamente foram audíveis na lua.

Eu era um crítico de arte inexperiente, e sua coluna de fato traficava uma série de clichês gemidos – vários ainda vigentes no trabalho de outros escritores – sobre um lugar horizontal e sem pressa que não poderia ser mais diferente de seu estressado, vertical e amada cidade de Nova York. (Quando ele foi contratado como crítico de arte da New Yorker, poucos ficaram surpresos, já que o nome da revista também o descrevia perfeitamente.) Mas e daí se ele errou em algumas coisas?

Observando devidamente várias castanhas desencadeadoras, também escrevi como ser raivosamente desdenhoso de qualquer coisa menos do que elogios sólidos para uma cena artística recém-em ascensão – e afogar-se em autopromoção vazia – manifestou um traço persistente de desconfiança provinciana. Vários de seus insights críticos foram bastante agudos. E ao contrário da torrente de relações públicas cívicas que jorrava em torno da nova promessa institucional do Getty, Museu de Arte Contemporânea, um Museu de Arte do Condado de Los Angeles em expansão e uma cena de galeria no centro da cidade, a escrita elegante era alfabetizada, engraçada, opinativa e tendenciosa – exatamente o que se quer de um crítico.

Schjeldahl havia feito um favor a Los Angeles. Ele nos ajudou a ver a nós mesmos, aprimorando nossa própria visão dos prós e contras locais – se estivéssemos dispostos. Em vez de gritar, sugeri que seria melhor vencê-lo em seu próprio jogo.

Dei seguimento ao convite para jantar que o acompanhava na próxima vez que estive em Nova York. Eu estava nervoso em conhecer Peter e Brooke. Sua filha Ada Calhoun, então com 6 anos (agora uma escritora de sucesso), também estava lá. Na sobremesa, decidi que, se alguém podia criar uma criança tão legal, devia estar bem.

Nascido e criado no Upper Midwesterner, Schjeldahl era um beletista como escritor – um gênero de ficção, poesia e ensaio que já esteve na moda, agora vagamente de má reputação, com uma preocupação aguda com a “linguagem fina”, que ele, praticamente sozinho, conseguiu fazer valer a pena para a crítica de arte durante uma era densa de teoria acadêmica. . (Sua política vagamente libertária às vezes me fazia estremecer.) No escritório doméstico apertado nos fundos do quinto andar da família na St. Mark’s Place, havia uma escrivaninha, uma mesa bagunçada, alguns armários de arquivo, alguns plantas-aranha e seu objeto mais precioso — um grande dicionário aberto, gasto e com muitos centímetros de espessura. Quando Peter, um poeta decaído, arrancou a palavra certa, embora evasiva, de sua cabeça enquanto escrevia, ele se voltava para o livro para obter mais insights e etimologia, às vezes sendo levado a algo ainda melhor.

Palavras importavam para ele. Às vezes, o texto resultante se tornava excessivamente precioso. Principalmente, porém, irradiava sua crença inabalável – uma que eu compartilho – de que o prazer é o impulso por trás da melhor arte, mesmo quando seu assunto pode ser sombrio, bem como a chave para qualquer resposta crítica a ela. Ele devia tanto ao leitor de sua prosa.

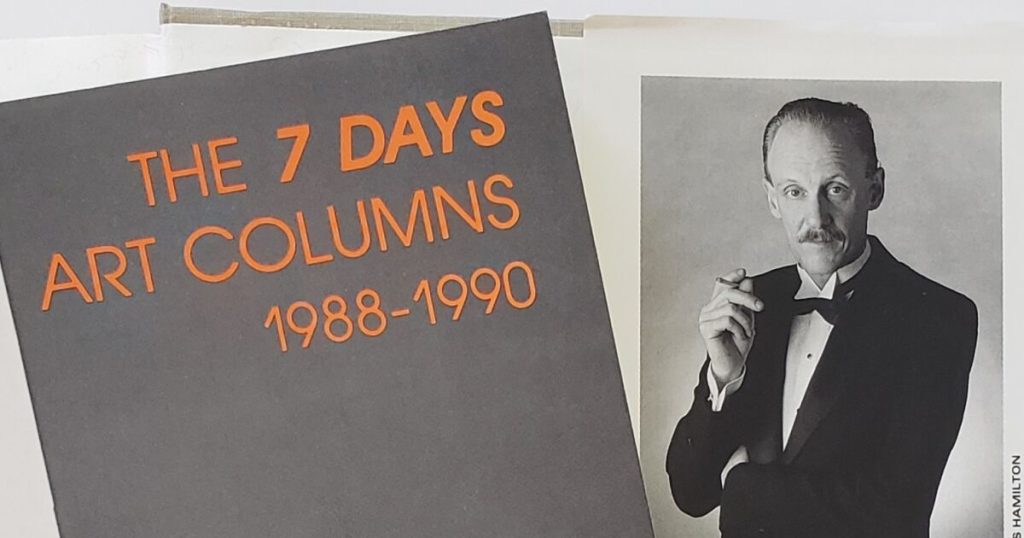

Um ensaísta de forma curta – Schjeldahl nunca escreveu um livro, apesar de mais de uma tentativa fracassada – ele publicou várias coleções de seus escritos. Os dois melhores são “The 7 Days Art Columns, 1988-1990” (1990) e “The Hydrogen Jukebox” (1991). O primeiro foi levemente editado pelo escritor, o último habilmente montado para cobrir uma dúzia de anos anteriores pelo editor MaLin Wilson-Powell, a quem Schjeldahl generosamente credita no prefácio por ter “inventado” o projeto. (Divulgação: Wilson-Powell editou minha própria coleção de 1995, “Last Chance for Eden”). e mal-estar social que, sem o conhecimento de então, logo seria engolido pelas múltiplas corrupções da Era de Reagan.

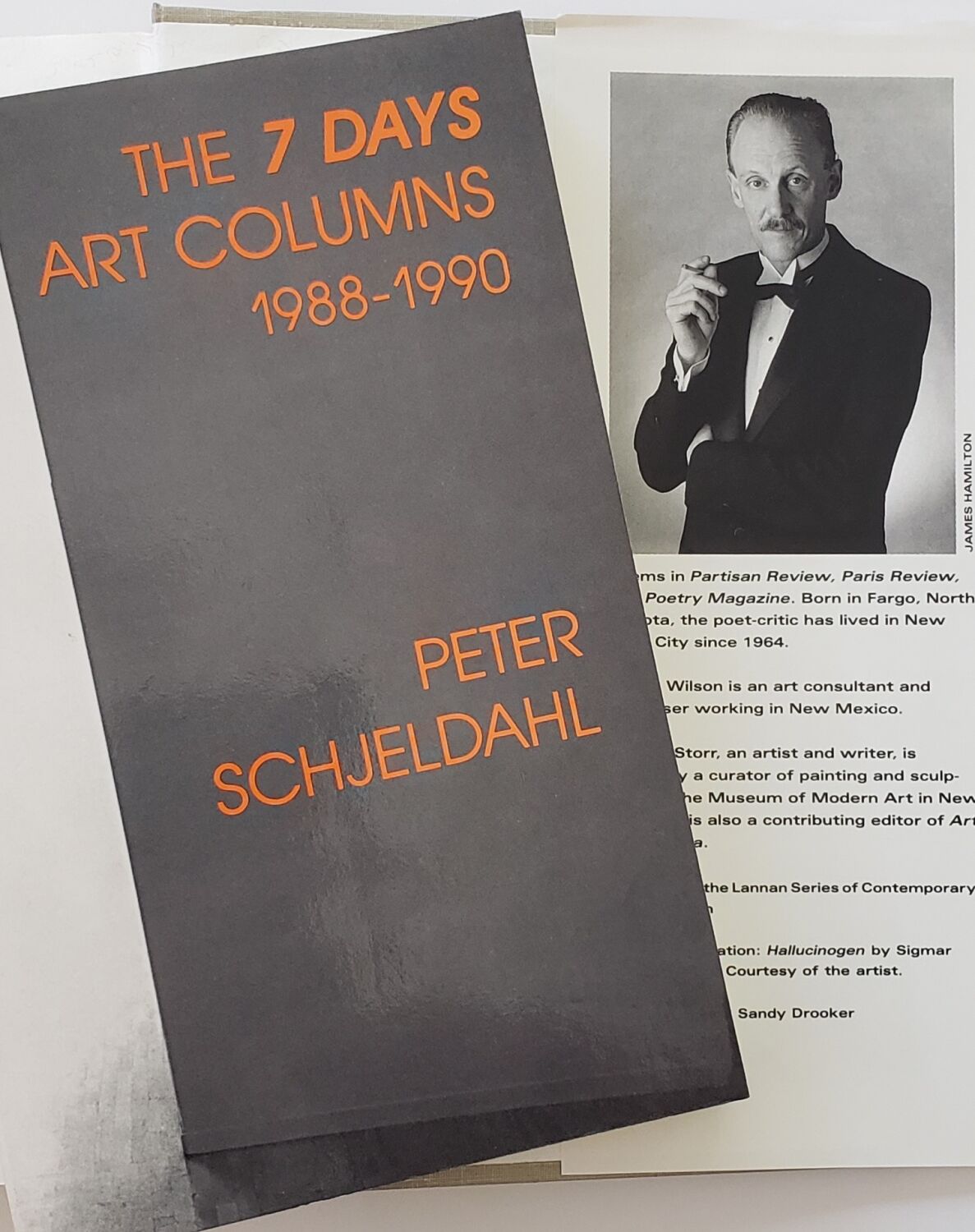

Ambas as coleções foram publicadas na sequência, uma vez que o mundo da arte de Nova York foi irreversivelmente transformado em um mercado internacional enorme e em expansão, com quantias inimagináveis de dinheiro circulando. A aba da jaqueta “Jukebox” apresenta uma fotografia de Schjeldahl tirada por seu amigo, James Hamilton, na qual o autor, que nunca foi uma estrela da alfaiataria, está vestido com um smoking preto e camisa branca, braços cruzados de forma protetora, cigarro na mão erguida, cabelos penteado para trás e sobrancelhas arqueadas, como algo da Alemanha de Weimar de Max Beckmann (um de seus pintores favoritos). Meio hilário, meio arrepiante, é a fotografia de retrato como crítica de arte: as coisas não vão acabar bem, pensa-se, e logo depois o telhado de fato caiu. O mercado ruidoso entrou em colapso.

“7 Days” é um registro estrondoso da revista essencial, embora de curta duração, com esse nome, onde Schjeldahl escreveu uma coluna semanal estrondosa que para mim representa o auge de sua vida como crítico ativo. Se você perder um capítulo, estará irremediavelmente fora de contato com a montanha-russa da cena artística de Nova York no final dos anos 1980. Ele descreve eventos como um redator esportivo (um fanático por beisebol, dois de seus ídolos eram mestres da palavra Red Smith e Roger Angell), levando os leitores diretamente ao cenário da arte.

“Como um piloto tirando uma foto aérea antes do pouso forçado”, começou seu artigo inaugural, espirituosamente intitulado “Olá”, “vou usar isso, minha primeira coluna, para uma rápida visão geral do terreno que estou prestes a ser parte de: a situação da arte em Nova York, onde quase tudo parece estar dando errado e há indícios de uma nova era provavelmente gloriosa.”

O que eu extraí disso foi a confirmação de uma necessidade incipiente de ser intensamente local ao escrever crítica de arte, que trata da experiência profundamente vivida da arte em mãos. (Hoje, a internet minou tudo isso.) “Agora, vá ver alguma arte”, sua primeira coluna instruiu os leitores no fechamento, “e me encontre aqui na próxima semana”. Eu fiz, mesmo estando a 3.000 milhas de distância. Enquanto a primeira pessoa era então desaprovada no jornalismo, uma sensação disso tinha que ser transmitida.

Nossa amizade durou cerca de 25 anos. Havia visitas bicoastais regulares e alguns passeios à Cidade do México e Oaxaca, México, lugares favoritos, incluindo um para o último, durante o qual o Herald Examiner, há muito oscilante, finalmente faliu – no Dia dos Mortos – e o Times me rastreou para baixo com uma oferta de trabalho. A amizade não acabou, mas simplesmente murchou.

Um alcoólatra em recuperação sem um extenso repertório de habilidades pessoais, Peter certamente poderia ser indiscreto. Certa vez, compartilhei algumas informações confidenciais com ele, pois desejava seu feedback específico sobre o assunto, mas enfatizei que isso deveria permanecer privado. Alguns meses depois, uma amiga em comum mencionou essa informação para mim e, perplexa, perguntei como ela sabia. “Peter me contou”, respondeu meu amigo. Ele se desculpou adequadamente quando gritei pelo telefone.

Não sei ao certo por que, mas um dia, no meio do ano, me ocorreu que as únicas vezes em que falei com Peter foram quando telefonei para ele, ou quando estava em Nova York, ou nas raras ocasiões em que ele estava vindo. para LA e precisava de um companheiro de jantar. Para testar o palpite, decidi parar de iniciar o contato. Dois anos de silêncio depois, concluí que era isso.

E foi. Não havia rancor. Nós dois já conhecíamos gente demais para perceber que uma havia desaparecido. Escrever é uma profissão solitária, e Peter estava simplesmente programado para prosperar dentro de seu casulo.

O silêncio também tinha uma pequena história por trás. Na primavera de 1986, fiz um pacto com Peter. A ideia foi dele. Em um impulso ponderado, eu havia parado de fumar, um vício abandonado que estava causando muita dor, então liguei para o único outro fumante inveterado que eu conhecia bem para lamentar a dificuldade atormentadora.

“Vamos fazer isso juntos”, disse Peter. “Eu vou desistir também. Se você está sentindo um desejo insaciável, me ligue imediatamente e eu vou falar com você. Farei o mesmo com você.” Para mim, assim começou vários meses excruciantes, mas bem-sucedidos, de quebrar o hábito mortal, apenas sabendo que uma tábua de salvação estava disponível.

Várias semanas depois, ansioso e sentindo como se estivesse prestes a dobrar e rastrear um pouco de nicotina deliciosa no 7-Eleven mais próximo, liguei para Peter em Nova York. Enquanto conversávamos sobre minha determinação vacilante, ouvi um som familiar de sucção do outro lado da linha.

“Estás a fumar?” Eu perguntei.

“Sim”, veio a resposta desapaixonada.

“Eu pensei que você deveria ligar”, eu disse, um pouco exasperado. “Quando isso aconteceu?”

“Eu não sei”, disse Peter. “Acho que no dia seguinte. Ou talvez naquela tarde.

Não fumo um cigarro desde então. Peter morreu de câncer de pulmão, o que não foi surpresa para nenhum de nós – ou para qualquer outra pessoa que leu “A Arte de Morrer”, seu doloroso ensaio de dezembro de 2019 na New Yorker publicado sob a manchete “77 Sunset Me”. O ensaio detalhou sua resposta perturbadora a um diagnóstico de doença avançada no final do verão que lhe deu seis meses de vida.

Não me lembro de a revista ter publicado uma amplificação subsequente para leitores chocados, mas finalmente se espalhou a notícia de que um novo tratamento contra o câncer estava trazendo resultados inesperados, e sua assinatura começou a aparecer novamente. Seis meses se tornaram 12, depois 24. Sua peça final, uma ode ao grande modernista holandês Piet Mondrian, foi publicada na edição de 3 de outubro, dois anos e meio depois.

Eu podia – e o fiz – ainda lê-lo, embora nos últimos anos com menos interesse entusiástico. Em uma cena artística vertiginosamente globalizada, Nova York não podia mais ser o que tinha sido, e a paixão desvanecida de Schjeldahl por um novo-e-agora dissipador e centrado na cidade não pôde deixar de aparecer. Ao contrário de 7 Days, ficar para trás na New Yorker não importava muito. Agora, sua melhor escrita era histórica, como aquele brilhante ensaio final sobre o radicalismo de Piet Mondrian, morto há 78 anos – quase enquanto Peter estava vivo.

O fato de ele ter escrito durante o que deve ter sido um período inimaginavelmente doloroso é uma prova do que a grande arte e a escrita poderosa significavam para ele. E esperançosamente para nós.

.